「ふるさと納税」という言葉を耳にする機会が増えましたが、制度の内容やメリットを十分に理解している方はまだ少ないかもしれません。「興味はあるけれど、どうすればいいのかわからない」「手続きが難しそう」と感じている方もいるのではないでしょうか。

ふるさと納税は、自分が応援したい自治体への寄付を通じて、地域活性化に貢献できるだけでなく、税金の還付や特産品を受け取れる魅力的な制度です。しかし、制度の仕組みや控除の手続き、返礼品の選び方など、理解しておくべき点がいくつかあります。

そこでこの記事では、ふるさと納税の基本から、制度を最大限に活用するためのノウハウまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。さらに、ふるさと納税に関する知識を深め、より賢く制度を活用するためにおすすめの本を厳選してご紹介します。これらの本を読めば、ふるさと納税の仕組みやメリット、注意点などを網羅的に理解し、自信を持ってふるさと納税を始めることができるでしょう。

・保護者と教育者のための生成AI入門/工学社出版

※【全国学校図書館協議会選定図書】

この記事はこんな人におすすめ

・ふるさと納税について学びたい

・ふるさと納税で得になるのか知りたい

ふるさと納税とは?魅力・メリットについて

ふるさと納税の基本的な仕組み

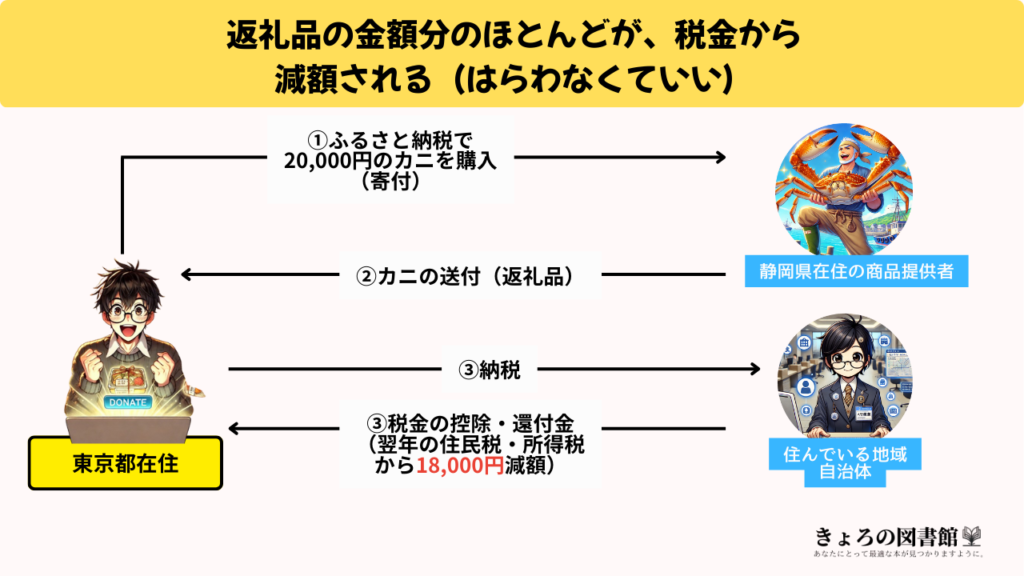

ふるさと納税は、応援したい自治体への寄付を通じて、地域活性化に貢献できる制度です。具体的には、自分が居住する自治体以外の自治体(応援したい自治体)に寄付をすると、寄付額に応じて所得税と住民税が控除されます。

この制度の大きな特徴は、寄付した自治体から特産品や地域の魅力が詰まった返礼品を受け取れる点です。寄付を通じて地域を応援しながら、その土地ならではの味覚や工芸品を楽しめるため、多くの人に支持されています。

ふるさと納税の魅力とメリット

ふるさと納税には、以下のような魅力とメリットがあります。

- 税金の控除が受けられる: 寄付額に応じて所得税と住民税が控除されるため、実質的な負担を軽減しながら地域貢献ができます。

- 応援したい自治体を選べる: 自分の故郷や、応援したい地域を自由に選んで寄付できます。

- 返礼品がもらえる: 寄付した自治体から、特産品や地域の魅力が詰まった返礼品を受け取れます。

- 地域活性化に貢献できる: 寄付金は、地域の課題解決や活性化のために活用されます。

- 手続きが簡単: インターネットを通じて手軽に寄付の申し込みや控除の手続きができます。

ふるさと納税の注意点

魅力的なふるさと納税ですが、注意点もいくつかあります。

- 控除上限額がある: 年収や家族構成によって控除される金額の上限が決まっています。上限額を超えた寄付は控除の対象外となるため、注意が必要です。

- 確定申告またはワンストップ特例制度の利用が必要: 税金の控除を受けるためには、確定申告を行うか、ワンストップ特例制度を利用する必要があります。

- 返礼品は一時所得になる場合がある: 返礼品の金額が年間50万円を超えると、一時所得として課税対象となる場合があります。

これらの注意点を理解した上で、ふるさと納税を賢く活用しましょう。

ふるさと納税を学ぶのにおすすめの本

ふるさと納税についてより深く理解し、制度を最大限に活用するためには、書籍から知識を得るのがおすすめです。ここでは、初心者から経験者まで、幅広い層におすすめできるふるさと納税関連の本を厳選してご紹介します。

自治体のふるさと納税担当になったら読む本

ふるさと納税の「現場のプロ」が詳解! 担当者必読! 事業者との関わりからさまざまな寄付の受付け方まで全ノウハウがわかる本!

◆本当にいい制度なの?指定取り消しって?さまざまな疑問をすっきり解消!

比較的新しい制度であり、どんどん市場規模も拡大するふるさと納税制度。

他部署と類似性のあまりない業務を、担当者としていきなりこなすことになったあなた。

ふるさと納税制度には、いろいろな議論があり、自分はどんなモチベーションで取り組めば良いのか悩むこともあるでしょう。

そんな等身大の疑問を紐解く、ふるさと納税第一人者の著者渾身の業務ノウハウ本です!◆基本から応用まですっきりわかる!

生産者・事業者と正面切って関わりながら、寄付者との関係作りに工夫を凝らし、一方で税制度を熟知して、寄付金の使い道にも神経を尖らせる、非常に複雑かつ多岐に渡る業務が特徴のふるさと納税担当。担当者が知りたいスケジュール、コミュニケーションスキル、業務を適切に回していくノウハウについて、細やかな具体例を挙げながら、著者が丁寧にまとめています。◆特殊な事例も盛り沢山!

Amazonより引用

災害対策やクラウドファンディングなど、気になる特殊な自治体事例も満載!自分の自治体にあったふるさと納税のやり方、目指すべき寄付金の使い道が必ず見つかります!

- ふるさと納税の現場のプロが、制度の基本から応用までを詳しく解説した一冊です。

- 自治体職員向けに書かれていますが、制度の裏側や自治体の取り組みを知りたい方にもおすすめです。

- 事業者との連携方法や、寄付金の受け付け方など、具体的なノウハウが満載です。

- 災害対策やクラウドファンディングなど、特殊な事例も紹介されており、ふるさと納税の可能性を広げてくれます。

ふるさと納税ニッポン! 2024-25 冬春号 Vol.20

徹底取材で綴る自治体最新情報! ふるさと納税完全ガイド。

Amazonより引用

全国のとっておきを厳選してご紹介!

返礼品数No.1を誇る信頼と実績のふるさと納税ムック本です。

- 返礼品数No.1を誇る、信頼と実績のあるふるさと納税ムック本です。

- 全国各地の自治体の最新情報を徹底取材し、とっておきの返礼品を厳選して紹介しています。

- 写真が豊富で、見ているだけでも楽しい一冊です。

- 返礼品選びに迷っている方や、旅行気分を味わいたい方におすすめです。

本当は恐ろしい「ふるさと納税」 地方交付税が奪われる

ふるさと納税制度はいまのままでよいか?

ふるさと納税は、横浜市の地方税収に匹敵。

ところが、誰かがふるさと納税をすれば地方交付税が奪われる。

その影響額は、札幌市の地方交付税交付額のほぼ3年分。

ふるさと納税制度はいまのままでよいか?

過ちて改めざる。これを過ちと謂う。過ちては改むるに憚ること勿れ。目次

はじめに

横浜市の地方税収入に迫る規模

地方財政の秩序を撹乱

本書のねらい

3ヵ年にまたがる寄附・受入、控除、補塡

3ヵ年平均第1章 ふるさと納税の落とし穴とは何か?

1 人気が高まって当然

2 ふるさと納税の実際

3 ふるさと納税の落とし穴第2章 ふるさと納税は本当に使われているか?

1 どのように活用されているか?

2 本当に使われているのか?

3 ふるさと納税受入額の残りはどこにいったのか?第3章 ふるさと納税は

どこからどこに向かっているか?

1 ふるさと納税の偏在性

2 ふるさと納税に熱心なのはどこか?

3 どこからどこに向かっているか?

4 都道府県間のやりとりはどうなっているか?第4章 ふるさと納税は地方交付税をどれほど毀損しているか?

Amazonより引用

1 ふるさと納税はあちこちに迷惑

2 地方交付税への影響

3 市町村間の収支

4 寄附超過型団体にもいわせてほしい

5 どうすればみんなの負担は減らせるか?

- ふるさと納税制度が、地方交付税に与える影響について考察した一冊です。

- 制度の光と影に焦点を当て、問題提起を行っています。

- ふるさと納税の現状や課題について深く考えたい方におすすめです。

この本を読んだ人のSNSでのリアルな声はこちら

新NISA+iDeCo+ふるさと納税のはじめ方

先生+3人の登場人物で投資と節税の初歩を解説

登場人物は、ファイナンシャルプランナーのMORITAKA先生と、30歳独身・イマイチ、35歳既婚子持ち・イケテル、38歳独身フリーランス・のんびりの4名。それぞれの将来のライフイベントにあわせたマネープランを先生が提案・指導します。

わかりやすいマンガ&会話形式で進行

会話形式の本文と図を読むだけで、「投資についていまさら聞けない事」「NISAのはじめ方」[iDeCoって何?」「ふるさと納税はどこがお得なの??」が理解できるようになっています。「いますぐ始める!」が資産形成の大原則

●将来のお金の不安を解消!

第1章 三大税制優遇制度を使い倒そう1.今のままで本当に大丈夫?

「あなたの「現在地」を確認しよう」

2.物価が上がって家計が苦しい……

「悪いインフレに負けない資産形成をしよう」

3.いつ何が必要かを把握しよう

「ライフプランと必要資金」

4.お金には種類がある?

「ライフイベントに合わせてお金を増やそう」

5.投資信託って何?

「中長期で運用するなら投資信託が適している」

6.元本割れのリスクはないの?

「長期で運用するほど有利になる」

7.価格が下がったのに儲かるってどういうこと?

「ドルコスト平均法を理解しよう」

8.新NISA、確定拠出年金、ふるさと納税

「三大税制優遇制度を活用しよう」●資産倍増も夢ではない!

第2章 「新NISA」は早く始めるのが正解1.NISAは何がお得?

「税金面で大きなメリットがある」

2.新NISAはどこが変わった?

「使い勝手がよくなった5つのポイント」

3.新NISAはいつ始めるのがいい?

「積立投資は早く始めるのがベスト」

4.新NISAはどうやって始める

「金融機関を決めて口座を開設する」

5.どの投資信託を選ぶ?①

「若い世代は投資信託の積立購入」

6.どの投資信託を選ぶ?②

「子育て世代は商品変更を視野に入れる」

7.売却したいときはどうする?

「いつでも売却できるのはデメリットでもある」●誰でも加入できる!

第3章 「iDeCo」で老後の不安を吹き飛ばす1.老後資金の準備は大丈夫?

「まずは年金の基本を理解しよう」

2.企業型DCとiDeCoは何が違う?

「iDeCoは自分で運用する年金」

3.iDeCoの魅力とは?

「3つの税制優遇メリット」

4.会社員でも加入できる?

「iDeCoの加入資格を押さえておこう」

5.自分で運用できる?

「許容できるリスクに応じて金融商品を選ぶ」

6.どの商品を選べばいい?

「金融商品の『配分』を決める」

7.どの金融機関を選ぶ?

「『品揃え』『手数料』などがポイント」

8.どうやってお金を取り戻す?

「『年末調整』や『確定申告』を忘れずに!」

9.資産の受け取りはどうする?

「『年金』でも『一時金』でも受け取れる」●メリットしかない!

第4章 会社員でも手続き簡単な「ふるさと納税」1.いったい何がお得?

「ふるさと納税の4つのメリット」

2.寄付はいつできる?

「ふるさと納税の仕組み」

3.どうやって申し込む?

「ふるさと納税サイトを選ぶ」

4.いくらまで寄付できる?

「寄付額の上限は年収や家族構成で異なる」

5.返礼品はどう選ぶ?

「計画的に実用的なものを選ぶのがコツ」

6.会社員も確定申告が必要?

「確定申告とワンストップ特例」●「夢のキャッシュフロー」実現のために

第5章 もっとお金のことを知ろう1.税制優遇の活用や投資を始めると何が変わる?

Amazonより引用

「お金や税金のことを知れば意識が変わる」

2.運用は投資信託だけでいい?

「『外貨建て保険』など選択肢はほかにもある」

3.三大税制優遇制度だけではない!

「『保険料控除』も活用しよう」

4.将来の目的地はどこ?

「『夢のキャッシュフロー』で明るい未来を実現しよう

- ファイナンシャルプランナーが、投資と節税の初歩をわかりやすく解説した本です。

- マンガや会話形式で、初心者でも抵抗なく読み進められます。

- NISAやiDeCoと合わせて、ふるさと納税の活用方法も学べます。

- 資産運用に興味がある方や、節税に関心がある方におすすめです。

新NISA対応改訂版 投資ど素人が投資初心者になるための株・ 投資信託・NISA・iDeCo・ふるさと納税 超入門

【 2024年からの新NISA対応! 】

LINE風の会話形式でスラスラ読める超入門書!

「投資をはじめたいけど、何から調べたらいいかもわからない」

「何から手をつけていいのかもわからない」

「一回調べてみたけど、まったく理解できなかった」という人のために、投資の基礎の基礎だけをお話しします。

本書は、「ある程度はわかっている」という人には物足りない内容になっています。

表紙にあるとおり、「何もわからないど素人」だけ、読んでください。今は「何もわからないど素人」でも、この本を読み終わった後には「投資のスタートライン」に立つことができているはずです。

*本書でわかること*

・投資とは何か

・株とは何か

・株ってどうやって探すの?

・株ってどうやって買うの?

・株のチャートってどんな意味があるの?

・投資信託って何?

・まとまったお金がなくても投資ってできるの?

・どんな投資信託を買えばいいの?

・NISA(ニーサ)って何?

・NISAって何がお得なの?

・NISAはどうやって始めるの?

・新NISAはいつからはじまるの?

・新NISAのメリットやデメリットを知りたい!

・新NISAの成長投資枠とつみたて投資枠って何?

・年金を自分で作る方法ってどんなものがあるの?

・iDeCo(イデコ)って何?

・iDeCoで税金がお得になるってどういうこと?

・iDeCoでどれくらいの老後資金が作れるの?

・ふるさと納税って何?

・ふるさと納税のやり方ってどうするの?本書でわかることはこんなことです。

すでに知っている人には当たり前のことでも、初心者にはなんのことかさっぱりわかりません。そんな部分を丁寧に解説します。

Amazonより引用

- 投資の知識が全くない人でも、株や投資信託、NISA、iDeCo、ふるさと納税の基本を学べる入門書です。

- LINE風の会話形式で、難しい用語を使わずにわかりやすく解説しています。

- 投資の第一歩を踏み出したい方や、資産運用について学びたい方におすすめです。

この本を読んだ人のSNSでのリアルな声はこちら

魅せる! ふるさと納税 返礼品でPRせよ

ふるさと納税の返礼品に登録するという、すごい事業PR戦略!

Amazonより引用

●広告費が0円というメリット

ふるさと納税を、返礼品協力事業者の目線から考えたことはありますか?

ふるさと納税の返礼品に自社コンテンツが登録されれば、そのPR効果は絶大です。しかも広告費はかかりません。

ふるさと納税のポータルサイトや自治体の特設サイトに掲載され、認知度だけでなく、信用度もアップします。申し込みがあればその分利益が出ます。また、地元の自治体も潤い、地元への貢献もできるのです。その仕組みやメリットを解説します。

●特産品ではなくても登録できる?

地方自治体は、返礼品コンテンツを探しています。今が勝負のしどころです。食品などいわゆる地元の特産品である必要はありません。アイデア次第で、登録は可能です。

どのような商品が、どんな経緯で返礼品に登録されているか? 詳細にご存じでしょうか。参考になる事例が本書で見つかるはずです。

●返礼品の活用方法は多岐にわたる

返礼品に登録されると、眠っていた商品が復活するチャンスもあります。登録されれば、会社の認知度はぐっと上がります。工業用品の製作会社が、日常品を試作して、返礼品に登録し、テストマーケティングを行った例もあります。テストマーケティングとして活用することを推奨している自治体も少なくありません。

ただ登録されていても、申し込みがなければ効果はありません。アイデア次第で「魅せる」返礼品はきっとできます。本書では、そんなアイデアも、盛りだくさんに紹介しています。

目次

第1章 ふるさと納税は、寄附者・事業者・自治体「三方よし」の制度

第2章 ふるさと納税最高額1億円を達成したスキーム

第3章 強いコンテンツは「魅せポイント」をもっている

第4章 ふるさと納税の採用で得られるメリットとは

第5章 どうしたら返礼品協力事業者になれる?

第6章 自治体は、ふるさと納税に大きな期待をしている

出版社からのコメント

本書は、事業者のためのふるさと納税のすすめです。

地元自治体のふるさと納税返礼品に登録されれば、自社も地元も、大いにうるおいます。

いわゆる特産品の製造元でなくても、諦める必要はありません。アイデア次第で、大ヒットした事例もたくさんあります。そんな事例も多く紹介されています。

近年「体験型」の返礼品も増えています。自社ならでは提供できる「○○体験」はないか、本書を参考に、一度考えてみてはどうでしょうか。

著者は自社開発した「防災シェルター」が、納税額1億円の返礼品として登録された事業者です。1億円を超える返礼品は他にもありますが、実際に成約に至って、1億円の納税額をゲットしたのは、著者が初めてでした。そんな著者の体験談も含めて、お楽しみください。

また、自治体関係者も、本書を参考に、より効果的なふるさと納税の展開のヒントを得ていただけると思います。

ところで、返礼品登録事業者にはどうやってなれるのか? 申込方法は?

もちろん、その方法も書いてあります。

- ふるさと納税の返礼品に自社製品を登録することで、PR効果を高める方法を解説した本です。

- 広告費をかけずに、認知度や信用度を向上させるための戦略を紹介しています。

- 返礼品提供事業者向けに書かれていますが、ふるさと納税の仕組みを別の角度から理解したい方にもおすすめです。

この本を読んだ人のSNSでのリアルな声はこちら

新NISA&iDeCo&ふるさと納税完全ガイド 2025

老後2000万円問題や物価の上昇などお金の問題は山積み……でも、つみたてNISA、iDeCo、ふるさと納税を活用すればラクに資産が作れます!本書では各制度の攻略や、いちばんいい投資信託、返礼品をランキングで紹介

Amazonより引用

さらには新NISA制度の攻略も紹介します!マンガでわかりやすい、投資初心者に最適の1冊です!

- 老後資金の不安を解消するために、新NISA、iDeCo、ふるさと納税の活用方法を解説した本です。

- 各制度の攻略法や、おすすめの投資信託、返礼品をランキング形式で紹介しています。

- マンガでわかりやすく解説されており、投資初心者にもおすすめです。

ふるさと納税の理論と実践

地方創生シリーズ「ふるさと納税と地域経営」の姉妹本。

ふるさと納税は、世界でも類を見ない新制度。

賛否両論ある中、支持を得て寄附を集め、地方創生を実現していくために

必要な理論とその実践について、初めて解説した書籍。

“事業構想大学院大学大学が主催したふるさと納税研究会に参画した気鋭の学者2名による執筆。

自治体首長、職員のほか、総務省がオブザーバーとして参加するなど

キーパーソンが揃った中での議論の成果が、わかりやすく記述されている。【ポイント】

◎東京の自治体、税収は減るばかり?

◎「採算度外視」の返礼品作戦は続かない。

◎返礼品ナシで寄附を集める方法。

◎「ふるさと納税」、理論的には正しいか?

◎「ふるさと納税批判」に答えます。

◎制度確立に向けて、自治体、事業者ができること。序章:ふるさと納税の仕組みと成り立ち

第1章:返礼品の功罪

第2章:ふるさと納税の使い道とふるさと納税を通じた街づくり

第3章:ふるさと納税の今後の可能性と課題

特別コラム:ふるさと納税・地方創生研究会 招聘地域事例8コラム

◆鳥取県・墨田区・飯田市・東川町・四万十町・平戸市・佐世保市・北上信用金庫発行―事業構想大学院大学出版部

発売―株式会社宣伝会議編者

Amazonより引用

ふるさと納税・地方創生研究会

地域の未来構想に基づいた、戦略的なふるさと納税の活用を研究するために事業構想

大学院大学が主催で2016 年1 月に発足。研究会では、ふるさと納税や地域活性化の

有識者、自治体の首長やふるさと納税担当者を招聘し、ふるさと納税の意義を再認識

した上で、具体的な事例を研究しながら、ふるさと納税の活用方法を検討した。

- ふるさと納税制度の理論的な背景と、地方自治体での活用事例を紹介した書籍です。

- 制度の現状や課題、今後の展望について深く掘り下げています。

- 自治体職員や政策立案者など、制度に関わる全ての人におすすめです。

これらの本は、ふるさと納税の制度を理解し、自分に合った活用方法を見つけるための強力なサポートとなるでしょう。ぜひ手に取って、ふるさと納税の世界を広げてみてください。

ふるさと納税に関する新刊

ふるさと納税に関する情報は常に更新されており、新しい本も続々と出版されています。今月は該当する新刊が見つかりませんでした。

ふるさと納税に関するよくある質問

ふるさと納税について、よくある質問とその回答をまとめました。

Q1. ふるさと納税は誰でもできますか?

A1. 日本国内に住所があり、所得税や住民税を納めている方であれば、基本的に誰でもふるさと納税を行うことができます。

Q2. 寄付できる金額に上限はありますか?

A2. はい、あります。年収や家族構成によって、控除される金額の上限が決まっています。上限額を超えた寄付は控除の対象外となるため、注意が必要です。各ふるさと納税サイトでシミュレーションできるので、事前に確認しましょう。

Q3. 確定申告は必ず必要ですか?

A3. ふるさと納税を行った自治体の数が5団体以内であれば、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告が不要になります。6団体以上に寄付した場合や、確定申告を行う場合は、寄付金受領証明書を添付して確定申告を行う必要があります。

Q4. 返礼品は必ずもらえますか?

A4. 返礼品を提供している自治体と、提供していない自治体があります。返礼品を目当てにふるさと納税を行う場合は、返礼品を提供している自治体を選びましょう。

Q5. 返礼品はいつ届きますか?

A5. 返礼品の発送時期は、自治体や返礼品の種類によって異なります。申し込み時に発送時期を確認するか、自治体に問い合わせてみましょう。

Q6. ふるさと納税の寄付金は、何に使われるのですか?

A6. 寄付金の使い道は、各自治体が定めています。子育て支援、教育、環境保全、地域振興など、様々な分野で活用されています。寄付する際に、使い道を指定できる自治体もあります。

まとめ

この記事では、ふるさと納税の基本的な仕組みから、おすすめの本、よくある質問まで、幅広く解説しました。ふるさと納税は、地域活性化に貢献しながら、税金の控除や返礼品を受け取れる魅力的な制度です。今回ご紹介した本を参考に、ふるさと納税の知識を深め、賢く制度を活用してみてはいかがでしょうか。

ふるさと納税を通じて、地域の魅力を再発見し、応援したい地域を支援することで、より豊かな社会の実現に貢献しましょう。